#3.ITx異業種の視点

※本記事は2025年6月に掲載された環境新聞「動静脈連携による廃プラリサイクル最前線」からの転載記事となります

資源循環システムズ株式会社

取締役 瀧屋 直樹

オープンイノベーションによる動静脈連携の促進

2018年の中国廃プラ輸入規制により、日本を含めた先進諸国の中国依存の廃プラリサイクル体制が崩壊した。当時中国は世界の廃プラの半数を輸入し安価なリサイクルを行い、現地では環境汚染が引き起こされていたためである。そして今、欧州のELVR(使用済み自動車規則)案やPPWR(包装・包装廃棄物規則)を端に、日本においても否応なしにサーキュラーエコノミー(以下「CE」。)の実践に迫られている。

ELVR案では2031年以降、新車中の25%をPCR(市中回収再生)材そのうち25%を自動車由来材の使用を義務化(現在修正案が欧州議会から提示され議論中)、PPWRは2030年時点で非食品容器包装にはPCR材を35%使用、食品容器包装(PET除く)では10%使用、PET素材は30%使用を義務付けている。これらを満たさなければ欧州市場から排除される。

一方、国内を鑑みると、2019年に策定されたプラスチック資源循環戦略では「2030年までに再生利用を倍増」(再生利用はマテリアルリサイクルとケミカルリサイクル。2019年再生利用率25%、再生利用量213万トン)という目標設定がされている。直近の実績である2023年は再生利用率が同じく25%で再生利用量は197万トンと、状況が変わっていないのが実態だ。更にマテリアルリサイクルのうち、再生原料の輸出が73.3%(2023年)と循環資源の海外流出が止まらない状況である※。CE実現はなぜ進んでいないのか。最大の理由は、一主体だけの取組では成立せず、「生産・流通・消費・廃棄・回収・再資源化」という製品ライフサイクル全体で取り組まなければならないことにある。製品ライフサイクルの各段階で課題があり、多面的に各主体が連携してアプローチしなければ根本的な解決を望むことはできない。

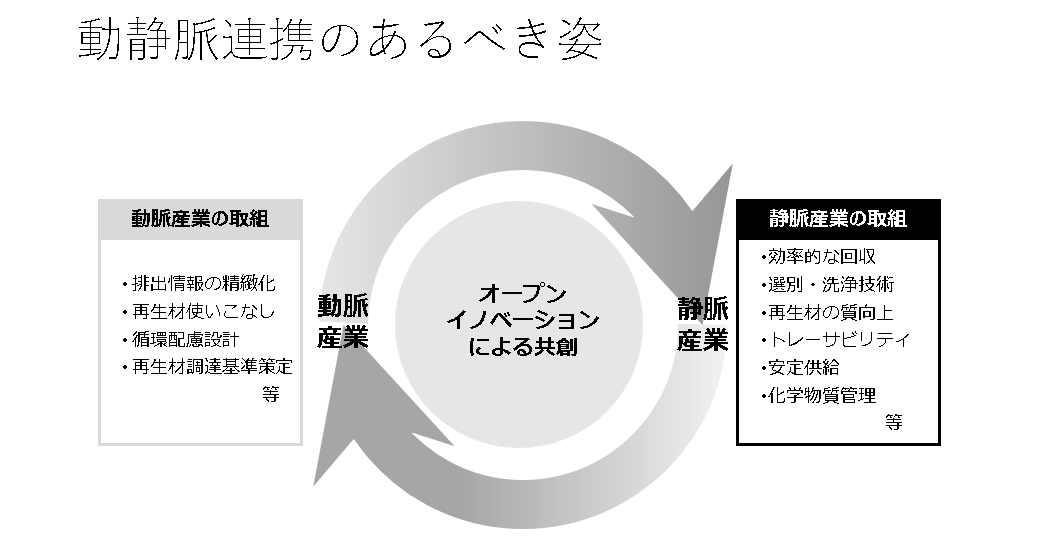

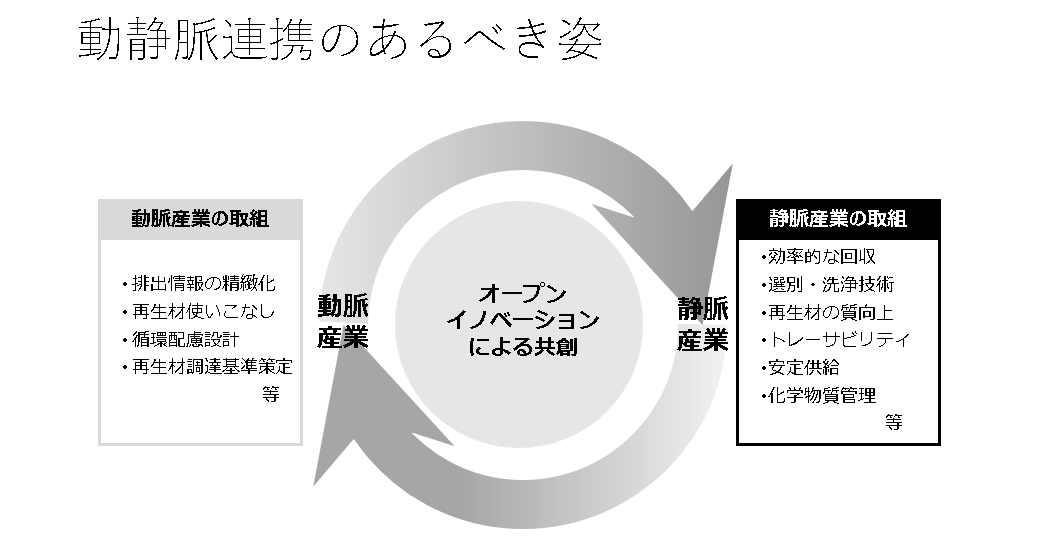

現在、プラスチックリサイクルの最前線の現場では、これまでの遅れを取り戻すかの如く、業種業界の垣根を超えた共創による新たな取組の萌芽が生まれている。カギは「オープンイノベーションによる動静脈連携の促進」と言えるのではないか。動静脈の各主体が専門性を生かして互いにパートナーシップを形成しサプライチェーン全体でリサイクルシステムを構築していく動きである。

喫緊では、昨年5月29日に再資源化事業等高度化法が公布され、今年5月28日には資源有効利用促進法の改正が成立した。前者は静脈産業の高度化促進、後者は動脈産業による再生資源の利用義務化が盛り込まれ、政府としてはCE実現に向けた制度基盤を整備した段階にあるといえる。

我々が目指すべきは、需要に応じた十分な品位の再生材が流通するプラスチックリサイクルの市場確立であるが、道のりは簡単ではない。一口にプラスチックと言っても、樹脂種別が様々であり、マテリアルリサイクルするには同種の樹脂を一定量集めなければならない。従来焼却されていたプラスチックをリサイクルすると言っても、どこにどのような樹脂種別の廃プラスチックがどれだけ排出されているかの情報がない。バージン材に変わって再生材を調達しようとしても品質、コスト、安定調達といった課題は大きい。動脈産業はバージン材より品位が劣る再生材をわざわざバージン材よりどこまでコストをかけて調達するのだろうか。

本連載では、動静脈連携による廃プラリサイクルに取り組む最前線だからこそ見える課題や成果を具体的な実践事例も取り上げながらオープンイノベーションのあり方について検証していきたい。

※数値はいずれも一般社団法人プラスチック循環利用協会 マテリアルフロー図を参照